我贴了50张照片,以图片展示近50年来的中东研究。

五十年前的九月,大三刚开学,我改变了自己的大学专业,从数学跳到中东研究。数学对我来说变得太难了,而这个地区的研究变得趣味十足。

我在给父母的信中提到了这一改变人生的举动。(我更正了信里的一些错误,并且添加了一些资料。)

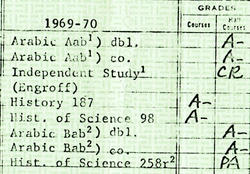

Pipes先生的大学成绩单。 |

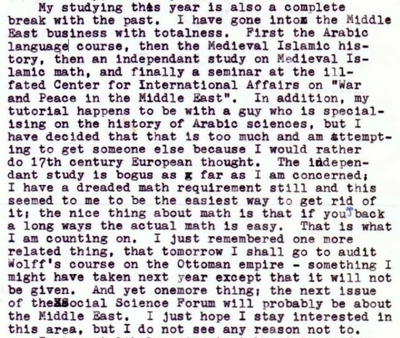

我今年的学习也是一种全然的新突破。我全身心地投入了中东研究。首先,我参加了Wilson B. Bishai的阿拉伯语课程,然后是Richard Bulliet的中世纪伊斯兰历史,随后是John Engroff——一个独立研究中世纪的伊斯兰教数学教师,最后参加一个倒霉的研讨会(因为在9月25日受到恶劣天气影响),在国际事务中心"中东地区战争与和平"(与阿莫斯波尔马特)。另外,我的导师(John Entelis)碰巧是一个研究阿拉伯科学史的人。

我刚想起另一件相关的事,明天我将去旁听沃尔夫关于"奥斯曼帝国历史"的课程——除非明年不开,否则我明年多半会选修这门课。还有一件事:下一期的社会科学论坛(我与亚瑟•沃尔德伦共同编辑)很可能是关于中东的。

我只是希望我对这个领域保持兴趣,而我找不到任何退后的理由。

1969年9月30日,Pipes先生写给他父母的信。 |

从此以后,我所有的大学课程都是关于中东的;我于1971年毕业,获得了历史和科学学位。

从左上角顺时针方向:比沙伊、布利特、沃尔夫和珀尔马特。 |

这些课程本身就很复杂。比沙伊的阿拉伯语课要求我们学习tanwin语的结尾构成(完全没用),同时学习关于阿拉伯联合共和国陈旧的报纸文章。布利特对近代以前的穆斯林历史进行了冗长而沉闷的德国式概述。Engroff的独立学习对我之前的专业和现在的专业起到了桥梁的作用。珀尔马特的选修课让我对中东政治有了深刻的了解。恩特利斯的教程是对恩格罗夫教学的补充。沃尔夫的课程提供了一个令人兴奋的奥斯曼全景。

我"对这个领域保持兴趣"的希望显然得到了满足——如果50年不是太仓促的话。中东和伊斯兰一直是我生活的中心:本科学习,在开罗三年的训练,博士论文,在四所大学任教,在国务院和国防部工作,领导两个智库。这是一份令人满意的职业。

1972年1月,开罗的理查德、艾琳和Daniel Pipes。 |

然而,随着时间流逝的近半个世纪,我承认我有点厌倦了。该地区的老问题(对现代化的恐惧、对西方的仇恨、专制、阿以冲突、阴谋论)仍然没有解决,而新问题(伊斯兰主义、无政府主义、水资源短缺、中国的影响)却在不断增长。当重大变革最终来临(如利比亚、埃及、也门、叙利亚、伊拉克),事情通常会变得更糟。

穆阿迈尔·卡扎菲身体的退化象征着中东的许多失败。 |

1969年9月发生在中东的两件大事——穆阿迈尔·卡扎菲在利比亚夺取政权和伊斯兰合作组织(OIC)的成立——象征着无休止的悲惨状态。卡扎菲将他的邪恶延续了42年之久,伊斯兰合作组织则将伊斯兰主义延续了50年,我并没有抱着不切实际的幻想进入这个领域,但我确实期待着比这些更好的东西。

无良政权也使问题个人化,我上一次去叙利亚和伊朗是在1972年,当时我还是一名学生。甚至土耳其现在也对我关门,所以......压抑、烦闷、排斥和停滞让我无法专心工作、甚至无法去中东旅行。相反我开始关注的新话题,尤其是数以百万计的中东移民由东向西,他们引入了一系列新的巨大问题:强奸团伙,女性生殖器切割,一夫多妻制,荣誉谋杀,taharrush、面纱犯罪,与表亲婚姻相关的遗传问题,蓄奴,无人区,暴力圣战,争取伊斯兰教的统治地位。由于欧洲、北美和澳大利亚过低的出生率、薄弱的宗教信仰和文化疑虑,穆斯林移民发现自己处于持续挑战西方文明的最佳位置。

我对文明主义特别感兴趣,这是一种拯救西方习俗和文化的力量,与沉闷的中东相反,它是高度动态的。对我来说,研究这个问题代表着一个重大转变——从审视一个遥远的地区,转向关注我自己的辖区,所有这些都是带着些许绝望的希望,希望能帮助它摆脱受到古老中世纪影响的意识形态。

Pipes先生是中东论坛的主席 (DanielPipes.org, @DanielPipes),Daniel Pipes©2019,版权所有。