50年前,我和一些朋友放肆发起了我们称为"反宣讲:另一种观点"的活动。1971 年 3月 26 日,这场活动在哈佛大学举行,我们主张美国参与越南战争,当时我们在校园里所提出的这种立场和现在主张以色列应该打败巴勒斯坦人一样令人愤慨。

活动还有一位发言人,南越驻华盛顿大使馆的 Nguyen Hoan。 |

反对战争者扰乱了这次活动。他们以这样的行动迈出了走向取消文化的第一步,这种文化已经超越了校园生活。现在,无论是教职工还是学生,都在接受星法院的调查,然后则会因为持有错误观点这一罪名而被解雇或开除。同样地,哈佛领导层的强硬言辞和软弱行动预示着大学管理者的胆小怯懦的表现,他们言辞大胆,但却行动优柔寡断。

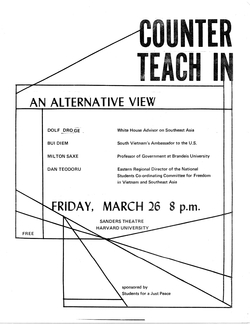

活动

哈佛校刊《哈佛深红报》(Harvard Crimson) 解释说,"反宣讲"活动之所以引人注目,是因为它是"五年多来由保守派学生发起的第一次重大的哈佛政治活动"。作为"学生争取公正和平 (Students for a Just Peace (SJP))"的组织,我们这个勇敢的小团队邀请了五位演讲者来解释为什么美国军队应该支持南越政府:白宫越南问题顾问 Dolph Droge;泰国驻联合国大使 Anand Panyarachun;南越驻华盛顿大使馆的 Nguyen Hoan;布兰迪斯大学的 I. Milton Sacks;以及东南亚自由国家学生协调委员会 (National Student Coordinating Committee for Freedom in Southeast Asia) 的 Daniel E. Teodoru。美国保守派联盟 (American Conservative Union) 的 Lawrence McCarty 同意主持这次活动。

《波士顿先驱旅行报 (Boston Herald Traveler)》摄于 1971 年 5 月 2 日,六位 SJP 成员:自左起,John Preston、Frederick Holton、Arthur N. Waldron、Laszlo Pasztor、Jr., Stephen P. Rosen 和 Daniel Pipes。 |

两个组织对此次活动做出了强烈反应:民主社会学生会 (Students for a Democratic Society,SDS;全名学生支持民主社会-工人学生联盟 (Students for a Democratic Society-Worker Student Alliance)),他们支持性、毒品和摇滚乐;以及被很多人遗忘了的进步劳工党 (Progressive Labor Party (PLP)),他们被称为"留着平头的毛派",固守道德观念而又充满仇恨。新左翼和旧左翼就这样一致反对我们这些"反动分子"。

他们与其他左翼团体会面,并决定中断宣讲。在活动前夕校园里铺天盖地的传单中,PLP 宣称"必须粉碎"按计划将发表讲话的的"走狗"、"屠夫"、"马屁精"和"奴才"。SDS 的主张用词更加通俗,他们呼吁"一巴掌扇倒演讲者,让他们说不了话"。一些激进分子认为这样的反应是正常的,因为是美国政府(而不是我们少数学生)把演讲者带进了校园;有个学生甚至把反宣教活动称为"哈佛和美国新闻署之间表明反战运动已死的一场阴谋。"

由于预料到会遇上大规模的剧烈反应,组织者预留了哈佛大学最大的礼堂——能容纳 1238 人的桑德斯剧院(Sanders Theatre)。在活动当晚 7 点,也就是活动开始前 1 个小时,SDS 和 PLP 都要求举行集会。极端主义研究人员 Gordon D. Hall 在《波士顿先驱旅行报 (Boston Herald Traveler)》上报道称,大多数听众来自哈佛校外,包括该地区的许多激进领导人。我们无礼地将这两个被称为"战犯"的团体带到会场来,引发了众怒,以至于活动开始前会场里就挤满了人。然而,还有更多的人想进去;按照《波士顿环球报》的描述,"数百名 SDS 信徒......大家都聚集在入口处,并尝试爬上二楼的窗户。"

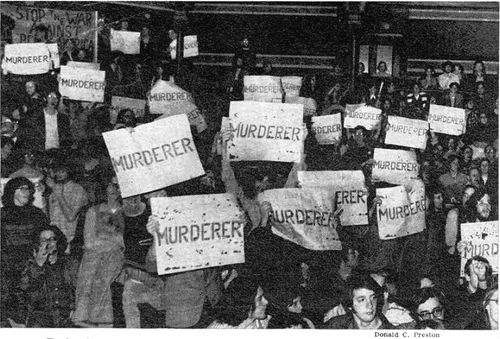

在充满敌意的听众中,许多人沉默地表达了他们的观点,他们竖起手指,戴上头巾,举着越共旗帜,挥舞着写有"杀人犯 (MURDERER)"的标语和其他标语。其中夹杂着嘘声、起哄声、歌声、脏话、通过扩音器发出的尖叫以及有节奏的拍手声。他们高呼口号,特别是"杀人犯"和"美国滚出越南,屠夫滚出哈佛"。他们整齐划一地反复将大厅的木椅打开又关上,打开又关上。他们朝台上扔棉花糖、吐了口水的纸团、果皮、硬币和其他小东西。

《新闻周刊》拍摄的反宣讲活动上众多的"杀人犯 (MURDERER)"标语。 |

演讲者完全没有机会发言。观众制造的噪音音墙把主持人、一名大学代表和第一位演讲者这三位试图向听众讲话的人的声音完全压了下去。(点击此处,收听 41 分钟的活动录音。)59 岁的美国前总检察长 Archibald Cox 在这次活动中担任哈佛的问题调解人,他后来因水门事件的周六夜大屠杀 (Saturday Night Massacre) 而出名。他代表哈佛大学发表了一份备受赞赏且被大量引用的声明,恳请在场群众"让我以总统和本校研究员的名义,代表言论自由说几句话。"但在场人群并未缓和态度,继续吵闹不休。Archibald Cox 恳求道:"如果这次会议被打断......那么自由就会死去一点",他的发言被当成了耳旁风,无人在意;PLP 后来谴责说言论自由的概念是"糟糕的想法"。

第一位演讲者 Dan Teodoru 试图以其人之道还治其人之身,但他的策略失败了。用哈佛官方调查的话说,"嘈杂声还在继续,观众席向他扔来各种东西,他以同样的方式回击了至少一次。"他还试图用辱骂来羞辱观众,但也无济于事;喧闹和混乱持续了长达 45 分钟的时间。

哈佛调查这样描述活动的结尾:"在会议后半段,大厅似乎已经人满为患,被校方保安阻止进入剧院的群体开始冲击消防出口,希望从消防出口进入剧院,他们还打破了几扇窗户意图进入,这增加了升级暴力发生的可能性。8点 45 分左右,应代表大学发言的 Cox 教授要求,会议取消"。Cox 教授的原话是:"鉴于人数众多,发生暴力的风险相当大。我请求你们停止这次会议。" PLP 报告对当时现场的描述则更加生动,他们说已经准备了破城槌来砸开剧院的大门。

六名哈佛警察护送演讲者走出大楼,穿过学校精心建设的地下蒸汽通道,就像几年前他们对时任国防部长 Robert McNamara 所做的那样。SJP 的组织者将演讲者们护送到了广播电台 WGBH,该电台广播报道了这次活动。他们在广播电台平静的演播室里开始了被打断的对话。

剧院里不再到处都是充满敌意的人群,但是要注意,激进分子心里想的是更暴力的场面,他们在大厅里就是这么干的,激进分子收集了关于准备工作的情报:"参加人数较少,因此可能需要冲击舞台,强行控制宣讲会"。一旦发生这种情况,激进派就会涌向舞台;"人群挤在一起高声喊叫,因此任何人都很难找到某个特定的人。"混乱也足以让演讲者无法开口,混淆警方的视听,并中断会议。"按 PLP 的说法,反宣讲的演讲者是"大屠杀的凶手(帝国主义者!)以及可怕苦难的制造者,他们没有权利活着,更不用说演讲了。"换句话说,这个夜晚原本可能发生糟糕得多的情况。

合法还是可恨?

这场争吵将关于越南政策的辩论搁置一边,围绕激进派行动和言论自由性质的冲突则取而代之。

支持破坏的论据完全来自于极少数极左派,并且集中在两个问题上:道德和权力。道德:演讲者手上沾满了无辜者的鲜血,因此无权发言。权力:两位学生写道,演讲者代表着权威,破坏他们的演讲"为无权者提供了影响政治活动进程的机会"。《深红报》(Crimson) 发表的一篇少数社论则对这次破坏轻描淡写,称其不过"违反了礼仪和秩序的法则"。

1971 年 3 月 30 日刊载于《波士顿先驱旅行报 (Boston Herald-Traveler)》的 James Dobbins 创作的社论漫画反映了破坏者都是粗鲁无礼的大嘴巴这一共识。 |

各个政治派别均发表意见对这种破坏提出谴责。对于为了让演讲者"沉默而做出的一致持续的努力",学院委员会表示谴责。约60 名法学教授签署了声明,表达"最深切的关注",并且称这次骚乱是对"公正和富有同情心的社会之希望"做出的攻击。哈佛大学校长 Nathan Pusey 称这是"应该受到谴责的事件",是"令人发指的侮辱"。当选总统 Derek Bok 称这次事件"尤其可恨"。《波士顿环球报》称这次事件是一次"可耻的表演",并将激进分子描述为"让生命有价值的敌人"。《纽约时报》专栏作家 Anthony Lewis 称这些破坏者"一无所知"。最高法院首席大法官 Warren Burger 在呼吁文明时提到了这次破坏,并表达了不赞成的态度。

一些评论家称这些破坏者为极权主义者。历史学家 Oscar Handlin 称这次破坏为"野蛮人的尖叫",并将罪魁祸首脸上的"仇恨"与"我们在其他时间和其他地方(比如 1938 年 11 月 9 日在德国)看到的太多其他人脸上的仇恨"进行了比较,这是他指的是纳粹的水晶之夜 (Nazi Kristallnacht)。同样地,《环球》记者 Daniel J. Rea 报道说,他在这次事件中看到了"1930 年代希特勒青年军团和文化大革命中红卫兵表现出的表面思想贫瘠"。《波士顿先驱旅行报 (Boston Herald Traveler)》的 Cornelius Dalton 将这些破坏者的策略比作"纳粹突击队使用的策略",并称这次事件是"长久以来对和平事业破坏性最高的打击"。

几位教授强调了这次破坏的严重性。时年 63 岁的物理学家 Bruce Chalmers 指出:"你对这次事件严重性的看法在很大程度上取决于你的年龄。年纪越大,这次事件对你而言就越严重。"Cox 说,他"再怎么强调我们认为这次时间多严重也不为过。很长一段时间以来,哈佛没有发生过什么比这次更重要、更令人悲伤的事了。"文理学院院长、前劳工部部长 John T. Dunlop 表示:"自我来到哈佛以来,扰乱宣讲是哈佛发生过的最严重的事情。"(他来到哈佛的时间比这次事件早了 33 年,即 1938 年。)

作为教职工极度不安的一种表现,Dunlop 院长向教职工发送了一份在哈佛历史上极不寻常而且可能是独一无二的备忘录,敦促教职工向学生提出言论自由的话题:"仅发表公开声明是不够的。为了影响我们的学生,我们需要与个人进行安静理性的讨论。很多学生,甚至一些教职工也并不接受学术自由要求自由表达任何观点这一主张。......我希望在接下来的几天里,各位能抽出一些时间与学生们讨论......这些重大问题。"

惩罚?

在实践层面,大学管理者对这些破坏者采取了两项措施:向剑桥法院对两人提起刑事诉讼,并由哈佛的权利与责任委员会 (CRR) 启动针对他们的内部程序。

第三地方法院悄悄宣判两名学生扰乱治安罪成立,并对他们判处了有期徒刑。CRR的听证会和裁决则更具争议性,从 3 月 26 日反宣讲活动结束的那一刻起,直至 CRR 在 70 天后也就是 6 月 4 日宣布裁决,听证会一直都是关键战场。《深红报》(Crimson) 在一篇社论中抨击 CRR 听证会是"政治迫害",听证会上有的只是"粗制滥造的证据、含糊不清的证词、草率完成的程序以及对真相的漠不关心"。后来担任《华盛顿邮报》编辑和专栏作家的David Ignatius 呼吁"不惩罚"。三十二名教职工签署了一封公开信,称"哈佛大学做出的任何惩罚都是不可接受的"。

支持严惩破坏者的人包括 Elliott Abrams,他最近担任了美国委内瑞拉和伊朗问题特使。他写道:"我们必须拒绝在哈佛乞求言论自由。我们必须坚持。......一群疯狂跺脚尖叫的极端主义暴徒破坏哈佛的言论自由时,袖手旁观就是道德犯罪。......我们必须要求哈佛开除这些人。"后来成为总统候选人的 Alan L. Keyes 认为,破坏者"必须受到哈佛控制范围内的所有严厉惩罚"。

1971 年 5 月 27 日 Charles Schumer 在 Harvard Independent 上发表的文章节选。 |

相比之下,后来担任参议院多数党领袖 Charles Schumer 屈尊将反宣讲活动斥为"闹剧 (tour de farce)",并为他认为更重要的发展:"学生组织的消亡"哀叹。

最后,CRR 认为只有九名学生犯有扰乱治安罪,这在所有扰乱会议的学生中占到约 1%。在这九人中,四人被要求暂时退学,三人停课退学,两人收到警告。SJP 要求计划扰乱会议的左翼团体被禁止使用大学设施;作为回应,政府否决了这一请求,理由是"政府不认为这些'组织'禁止言论自由。"

换言之,惩罚不过是象征性的;严厉言辞、高要求原则以及关于未来的警告都并未付诸行动。哈佛大学的回应既强硬又软弱。就这个意义而言,当时为 SJP 新生成员,现在是哈佛大学国家安全和军事事务 Kaneb 教授的 Stephen P. Rosen 在事件发生几天后就正确地预测表示,那些空泛的愤怒情绪很快就会消散:"你们记住我的话,这股突如其来的义愤过去之后,学校就会把上周末的反宣讲忘得一干一净。春天会来临,学期会结束,生活会一如既往,就好像什么都没发生过一样。"

Alan Dershowitz,1970 年。 |

我个人也有这种软弱的经历,我曾经起诉过三个学生,Bonnie Bluestein、Martin H. Goodman 和 John McKean。起诉Bluestein 的案子令人难忘,因为我被 32 岁的 Alan Dershowitz 仔细盘问过。这位后来著名的法学教授成功地运用了他令人敬畏的法律技巧让 CRR 相信,他的客户并没有犯下我亲眼目睹的破坏罪行。(半个世纪后,Dershowitz 对学生破坏行动的态度有了 180 度大转弯。)

第三名被告 McKean 是教育研究生院的学生,因此,学院教授们主持了他的听证会,听证会甚至比 CRR 更令人沮丧。我向教育学院的院长抱怨了我的听证会经历:

在 5 月 20 日举行的学生-教职工纪律委员会听证会上,McKean 先生并没有否认自己积极参与了破坏行动,反而声称他对自己的行为感到自豪。因此,他并没有选择针对我提出的指控细节为自己辩护,而是以政治为依据对他自己的行为进行辩护,并且称反宣讲活动的性质令他们不得不进行破坏。令我苦恼的是,纪律委员会选择了听取McKean 先生的政治观点,因为我的指控是针对与政治无关的不当行为。

我的请求无人理睬;McKean 没有受到任何惩罚。

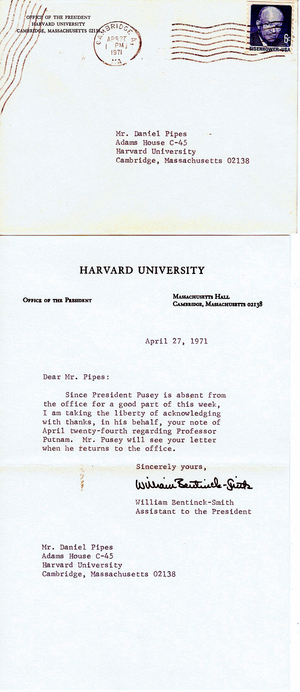

1971 年 4 月 27 日 Nathan Pusey 校长助理 William Bendick-Smith 写给 Daniel Pipes 的信。 |

我还对一名教职工提出了唯一的指控。我看到哲学教授、被 PLP 称赞是"革命共产主义者"的 PLP 成员 Hilary Putnam 大喊要破坏反宣讲。后来,他赞同这种破坏行为是"真正的国际主义行为"。但事实证明,我的指控对学校管理层而言太棘手了,他们将我的指控埋在了从未消失的官僚主义的迷宫里。我因得不到回应而感到沮丧,因此我写信给 Pusey 校长,告诉他"我目睹了一位教授,Hilary Putnam 博士积极扰乱会议。"总统的一名助理立即给我回信,确认校长收到了我的去信,并向我保证"Pusey 先生回到办公室后会看到你的信。"事情到此结束;我再也没听到过后续消息。值得注意的是,实际上是学识渊博且地位重要的思想家的 Putnam 晚年在《纽约时报》讣文中用微妙的措辞写道,"他切断了与 PLP 的联系,并且宣布自己加入 PLP 是一个错误。"

反宣讲仍然是我们讨论的话题,1971 年众议院内部安全委员会关于 PLP 的听证会上出现了这个话题。John T. Bethell 在他 1998 年出版的 Harvard Observed 一书中,称反宣讲是"对学术自由的丑陋侵犯"。在 2016 年一项关于大学反保守派偏见的研究 Passing on the Right: Conservative Professors in the Progressive University 中,Jon A. Shields 和 Joshua M. Dunn Sr. 援引了一位未具名的历史学教授的话,20 世纪 60 年代,那位教授还是一名学生的时候,遇到了校园左翼的政治不宽容,之后他就变为了右翼。他和他的朋友们试图组织关于越南战争的"反宣讲"。......事情进展得并不顺利。"人们骚扰我,"他说,"这真的是一段令人心焦的经历。"到了大四,那位教授不情愿地接受了一个事实:他在左翼已经无处安身了。

谁赢谁输?

反宣讲活动中,哪一边赢了?哪一边输了?

短期来看,激进派在结束这次活动上取得了战术成功,他们公开吹嘘:对 PLP 而言,"迫使这些帝国主义分子夹着尾巴离开是一次巨大的胜利。"SDS 称此次破坏是"美国政府和哈佛管理层在政治上的明显失败"。激进分子在一个月内制作了一部名为 "Sanders Theatre Victory" 的庆祝电影。

从大局来看,1971 年春出现了一种广泛共识,即不良行为破坏了激进分子的事业,并帮助了支持战争的一方。正如一名学生在写给《深红报》(Crimson) 的信中所说,多亏了这次破坏,活动组织者"从这次破坏中得到的好处比从他们的演讲中得到的要多得多。"事实上,我们确实做到了。人们撰写了冗长的学术文章,《纽约时报》头版对此做了报道。有位悲切的观众代表沉默的参与者对这次破坏表达了遗憾之意,因为他曾去听讲学习,这是左翼拒绝给他的东西。他的结论是,"通过压制演讲者,左翼可能得到的唯一好处就是疏远了一些还没有形成观点的人。"《纽约时报》报道称,"大多数学生认为,破坏行动是不道德的,也是战术上的失误。"

社会学家 Barrington Moore, Jr. 对此表示赞同,并严厉批评激进分子无意中帮忙做了"一件政治和道德沦丧的事"。美国公民自由联盟 (American Civil Liberties Union) 领导人 Aryeh Neier 拒绝接受破坏行动那种"危险且效果适得其反的策略"。本着这种精神,《新闻周刊》称激进派的胜利"代价惨重"。《纽约时报》专栏作家 Lewis 认为,越南战争的支持者"会希望看到这样的暴行。"《波士顿环球报》总结表示,这些破坏者对结束美国越战的努力造成了"不可估量的伤害"。

Saul Alinsky的 Rules for Radicals 碰巧在 1971 年出现了。 |

但是,如果我们将目光放到那之后的 50 年,情况就大不相同了。"反宣讲"独有的高调——预订这个国家最著名的大学里最大的礼堂来讨论这个十年来最热门的话题意味着,对这次活动几乎不受惩罚的破坏产生了巨大影响。这向左翼传达了强有力的信息,表明它已经完全融入校园并以校园为基础实现发展。用 Saul Alinsky(他的 Rules for Radicals 碰巧于 1971 年出版)的话来说,"继续施压。永不放松。"因此,在今天的环境下,像我们这样在校园里公开倡导非常不受欢迎的事业的活动将是不可能进行的,因为管理层会以技术或后勤方面的理由提前中止活动。

激进分子现在对哈佛大学此类机构的看法证明了这种转变。1971 年,他们将哈佛描述成敌人,这在 2021 年是无法想象的。PLP 宣称:"哈佛和所有大学一样,只为统治阶级服务。"SDS 对此表示赞同:"大学支持屠夫的'权利'",例如 Henry Kissinger、Samuel Huntington 和 Richard Nixon。PLP 在《深红报》(Crimson) 上刊登了一则广告,问道:"哈佛大学到底是管理层主张的思想开放论坛,还是帝国主义的指挥中心?谁应该被踢出去?......我们表示:把 Huntington 和 Kissinger 这样的战犯踢出去。"PLP 和 SDS 共同指责大学管理层想要"为自己争取继续剥削和压迫世界人民的自由"。正如 PLP 所说,"哈佛在剑桥这里和世界各地采取行动,剥夺劳动人民的一切,包括他们的生命。"PLP 憎恨资本主义,无视事实,他们甚至提到了哈佛的"亿万富翁院长",这在当时是个奇怪的描述,当时美国还没有亿万富翁,哈佛大学捐赠基金也刚刚超过 10 亿美元。

如今,没有左翼人士会发表这样的声明,因为大学是左翼思想的来源,也是左翼思想火药库。因此,很久之前发生的这一事件为如今非黑即白的左翼大学铺平了道路。SJP 的共同领导人、现为宾夕法尼亚大学国际关系学院 Lauder 教授的 Arthur Waldron 在 1971 年敏锐地指出:"左翼的压抑精神已经导致许多教授'转换航向'。"事实证明,这个长期存在的模式可以很好地解释如今教授的懦弱态度。

芝加哥大学的 Charles Lipson 指出,如今的校园里没有人提倡种族灭绝、奴隶制或儿童性骚扰,而是"在择优录取、平权行动、女子体育中的跨性别竞争、堕胎和支持以色列等问题上持有不受欢迎的观点。"虽然这些话题在美国整体来说都是合法的,但"大学校园里并非如此,'错误观点'不仅仅是少数人的观点。这类观点是被禁止的,那些敢于表达此类观点的人也被禁止发言。对这种压抑的一致性提出质疑会招致谴责,令友谊断绝,让事业面临威胁。很少有人站出来提出质疑,这并不奇怪。"

就在 CRR 报告发布几天后,Nathan Pusey 发表了他作为哈佛大学校长的最后一次毕业典礼演讲。他回忆了 1945 年大学肩负的厚望以及大学取得的成就,然后又补充了悲观的言论:

所以我们心怀梦想,所以我们努力工作。我们并未如我们希望的那样努力后获得成果。至少现在还没有。但现在情况有了变化,正如天气经常改变一样,这种变化伴随着风暴的来临。大学不再普遍受到人们的尊敬。事实上,有些人甚至不再把大学视为救世主,而是视之为罪恶之源,认为我们必须从大学手中拯救我们的社会。普通公众对大学教职工不再那么尊敬了。......毫无疑问,我们即将进入全新的、截然不同的、而且看似有很多麻烦的高等教育时期。

Pusey 总结指出,"因为现在有那么多人质疑大学的价值......我们很容易对大学的前景感到悲观。"他的这些言论很多可能都是对的。

Pipes 先生 (DanielPipes.org, @DanielPipes) 1971 年毕业于哈佛学院。©2021.保留所有权利。