在所有无人能写的书中,关于民族和民族性格的书是最不可能写成的。

- Jacques Barzun,1943 年[1]

就像印象派的绘画一样,如果你从适当的距离观察一群国民,他们的民族性格就会显现出来。

- Don Martindale,1967 年[2]

当今知识分子中的聪明人对"民族性格"这种东西不屑一顾。

- Thomas Sowell,2009 年[3]

民族性格是对一个民族持久品质的概括,关于民族性格的刻板印象似乎认为民族性格是鸡尾酒会闲聊的内容,带有偏见的酒店老板得出的观察结论,或旅客们的肤浅印象;但事实远不止于此。实际上长久以来,精英政治家、知识分子和社会科学家都对民族性格这个话题发表过意见。

其中包括美国 (Theodore Roosevelt)[4]、英国(Stanley Baldwin、John Major、 David Cameron)[5]、法国 (Georges Clemenceau)[6]、德国(Otto von Bismarck、Adolf Hitler)[7]、印度 (Narendra Modi)[8]、中国(胡锦涛)[9]、印度尼西亚 (Joko Widodo)[10]和日本 (Tsutomu Hata)[11] 的政治领导人。Theodor W. Adorno[12]、Walter Bagehot[13]、Lawrence Durrell[14]、David Hume [15]、T.E. Lawrence[16]、Theodor Mommsen[17]、Montesquieu[18]、John Ruskin[19] 和 Max Weber[20] 等知识分子都曾讨论过民族性格。

社会科学家们,尤其是二战时期的美国人,对这个古老的话题进行了大量的研究、系统化和理论化。1940 年至 1963 年间,"社会科学家和历史学家关于文化和人格、民族性格和美国性格的主要著作"的参考书目长达 17 页,并附有注解,其中提及了很多名人:Daniel Bell、Morroe Berger、Daniel J. Boorstin、Henry Steele Commager、Marcus Cunliffe、Merle Curti、Erich Fromm、Francis L.K、Hsu、Harold J. Laski、Max Lerner、Seymour Martin Lipset、Talcott Parsons、David Riesman、Walt W. Rostow、Arthur M. Schlesinger、Jr., Edward A. Shils、Melford Spiro、Thorstein Veblen 和 William H. Whyte, Jr。[21]

虽然这一伟大的社会科学事业在上世纪中叶很大程度已经失败,但是我们仍需仔细观察,细细品味其丰富多彩的独特主张,并从其错误中吸取教训。简而言之,社会学家、人类学家、精神病学家和其他一些人被学科的狂热卷入歧途,犯了一个根本性的错误,即忽视了随着时间流逝而发生的变化,换句话说,他们忽视了历史的作用。

第二次世界大战前

将民族特征(通常是负面的民族特征)归于其他民族的做法可以追溯到很久以前;Hippocrates 将欧洲人的军事素质与他们的气候联系起来。[22]更广泛地说,古希腊人发展了 nomos 这个概念,即人们认为理所当然的习俗、规则和习俗。埃及牧师 Manetho 是早期的反犹分子。中世纪的穆斯林曾说过,"懦弱的土耳其人,贪婪的阿拉伯人,不文明的波斯人,或者易怒的黑人。"[23]

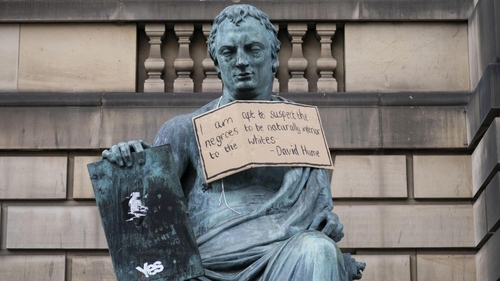

从大约 1700 年开始,欧洲人及其后代在世界其他地区取得了惊人的进步,他们通过援引一大堆自鸣得意的解释来说明自己的成功原因,这些解释包括白种人的优越性、欧洲的地理和气候、希腊罗马文化遗产、基督教和民族主义。例如在1742 年,哲学家 David Hume 身居高位做出了尖刻的发泄式发言:"我倾向于怀疑黑人天生不如白人。......即使是最粗鲁野蛮的白人......身上也有一些突出的特征。" [24]随着时间推移,这些随意的概念演变成了关于民族性格的宏大理论,形成了厚重而博学的大部头著作。例如著名科学家 Richard Chenevix (1774-1830) 曾写过两卷本的 Essay upon National Character,他用 1121 页的篇幅来阐述英国拥有世界上最"优越的文明",而法国是"凶残程度最高的国家"。[25]

2020 年 9 月,爱丁堡的 David Hume 雕像的脖子上挂了一块可耻的牌子,上面写着他在 1742年的发言"我倾向于怀疑黑人天生不如白人"。 |

随着社会学、人类学和心理学等学科的发展,关于外在特征(气候、地理、政府类型等)与遗传的辩论也随之展开。属于少数派观点的前者赢得了历史学家 William Dalton Babington 的支持,他断言"民族性格的祖先理论中不存在真相"。[26]或者,在日本生活的美国神学教授 Sidney Gulick 认为,"更为突出的民族特征在很大程度上是特殊社会条件产生的结果,而不是与生俱来的。"[27]

但大多数学者保留了关于"血统"和种族特征的旧观点,同时又给这些分析注入了新的伪严谨。1920 年,著名心理学家、哈佛大学 William James 心理学系主任 William McDougall 在其颇具影响力的著作 The Group Mind 中主张,种族"在决定民族性格方面起到了根本性的重要作用",而且他认为"种族之间存在巨大差异这一点毫无疑问,而且这些差异可能在很多情况下已经延续了数千代。"他特别关注大脑的尺寸,并对此总结归因于黑人种族"某些特定的心理特质......尤其是那种随遇而安的性格,无拘无束的情感暴力和反应。"[28]在后来被美国总统 Theodore Roosevelt 称为"本世纪最著名的书之一"的 1893 年关于 National Life and Character 的研究中,[29]历史学家 Charles Pearson 依据民族性格对种族战争做了预测,他表示,在这样的战争中,"将占据主导地位的会是低等种族"而非"高等种族"。[30]

最早的罗夏墨迹测验 (Rorschach ink test)之一。 |

人类学家们进行了深入研究以便证明这些理论。例如,在对许多摩洛哥西部"简单的乡村民谣"进行罗夏墨迹测验后,Manfred Bleule 和他的合著者得出结论认为,摩洛哥人缺乏欧洲人"对抽象概括的倾向",他们很容易"在瞬时事件的影响下被明显热情"所左右,"他们缺少那种系统性地、精力充沛地、锲而不舍地追求外在成功的精神",这种精神是欧洲人特有的。[31]

日本属于特殊情况,在这里,种族既可以解释落后,也可以解释成就。德国地理教授 Johannes Justus Rein 认为,日本是"一个孩子种族,他们无害、轻信他人、毫无吸引力,在所有年龄段都倾向幼稚的游戏,容易对新东西感兴趣甚至满怀热情,但是刚熟悉了一半他们就会迅速厌倦。"[32]一些日本人也相信了这种西方的观点:著名的哲学教授 Tetsujiro Inoue 从头部形状看出西方人拥有更发达的大脑,并在 1889 年写道:"日本人在智力、财力、体格和其他方面都远远逊于西方人。"[33]

但种族和民族性格也对日本人的正面素质产生了影响。1859 年,有位英国船长兼作家认为日本人是"一个非常了不起的种族",并宣称"从他们的肤色、外表、服饰和风俗习惯来看,我们不可能认不出他们必定有闪米特人血统";他最后预测日本人未来一定会成功。[34]1905 年,Gulick 声称日本人证明了"民族性格生理学理论的不足"。他有哪些证据呢?"如果东方人必然是不可改变的东方人,那么日本就不可能与西方产生如此密切和充满同情的联系。"他接着预言说:"日本拥有辉煌的未来,这是因为......她的民族性格。"[35]社会学家 Thorstein Veblen 在 1915 年写道,日本人的表现如此优秀是因为"他们(与西方人)在种族构成上的平行"。[36]这种赞赏对日本人同样产生了影响;1909 年,博学的 Inazō Nitobe 写道:"在日本种族的接受天赋中,一定有某种东西让他们与欧洲种族接近。或许是因为有颅骨科学证据证明的......可能通过印度人传给我们的雅利安人血统吗?"[37]

德国浪漫主义者和民族主义者对自身和他人的 Volksgeist(民族精神)进行了系统的审视,并希望对这个方面进行精确的科学研究,从而识别一个民族的独特属性。从事这方面工作的杰出人物包括 Johann Gottfried von Herder (1744-1803)、Alexander von Humboldt (1769-1859) 以及民间心理学 (Völkerpsychologie 的共同创始人 Heymann Steinthal (1823‑99) 和 Moritz Lazarus (1824-1903)。随着时间的推移,德国学者推广了一种观念:整个国家通过共同的种族遗产而产生了神秘的联系。心理学的创始人 Wilhelm Wundt 在第一次世界大战期间写了一本书,他在书中表示,相比和平时期,战争时期更能体现出民族性格。[38]

在纳粹意识形态的启发下,德国社会科学家们继续发展了基于种族特征的大量伪科学;著名心理学家 Erich R. Jaensch 利用他的声望、他的权力,以及他在视觉和记忆方面的研究成果,提出了生物心理类型和犹太种族劣等的科学依据,[39]因而赢得了希特勒的青睐。人类学家 Margaret Mead 指出,纳粹政权甚至"尝试系统性地改变[德国人的]民族性格"。[40]用奥地利社会学家 Frederick Hertz 的话说,德国人的努力给民族性格这一概念注入了"一种全新的险恶意义"。[41]

第二次世界大战——研究

John Stuart Mill (1806-73)。 |

早在 1872 年,伟大的自由主义哲学家 John Stuart Mill 就认为"民族(或集体)性格的法则是迄今为止最重要的一类社会学法则",并敦促发展一门他称之为"政治行为学或民族性格学"的学科。[42]但他并未坚持实现这一想法,其他人也没有这么做,直至第二次世界大战发生。二战令以英语为母语的社会科学家发生了三个重大改变:他们一致认为"民族性格问题至关重要,现在和将来都是如此";[43]他们放弃了种族主义方法,转而关注个性和育儿;而且他们试图将关于民族性格的见解应用在公共政策上。

就影响力而言,他们树立了很高的目标。英国《自然》杂志在 1941 年的一篇社论中解释道:

对于必须处理未来政策各种问题的政治家而言,民族性格的持久特征及其发展趋势同样重要。社会科学最重要的任务正是帮助人们充分了解正在进行这场战争的各个国家的性格、情绪和普遍利益,因此必须重建国际秩序。[44]

此外,盟军学者试图了解他们自己的人口,联系身处敌军领土的朋友,改善与盟友的关系,并为占领军提供指导方针。[45]《科学新闻》的一位作者甚至希望民族性格研究能够避免"那些可能导致战争的误解"。[46]

美国政府注意到这些主动援助后,呼吁知名学者来对轴心国尤其是日本做出解读。战争信息办公室和美国政府的其他机构邀请了著名人类学家和心理学家参与其中。根据人类学家 Ruth Benedict 的报告,他们的问题包括:

[日本人]有可能在不入侵的情况下投降吗?我们应该轰炸日本皇宫吗?我们对于日本战俘能期望什么?我们应该在我们的宣传中对日本军队和日本本土说些什么才能拯救美国人的生命,并削弱日本人战至最后一人的决心?......和平到来时,日本人是需要永久戒严来维持秩序的民族吗?我们的军队必须准备在日本的每一个山城与绝望的敌人战斗吗?在法国革命或俄国革命之后,国际和平成为可能之前,日本是否必须进行革命?谁来领导?我们的另一个选择是彻底消灭日本人吗?[47]

特别值得注意的是在无法进入的国家进行的所谓"远距离实地工作"。人类学家通常的研究关注的是小规模社会,他们强调社会生活的特征——尤其是亲属关系、家庭关系和集体信仰。心理学家非常重视弗洛伊德的人格、童年教养方式和性取向等概念。虽然他们充分认识到缅甸人、德国人、日本人、罗马尼亚人和泰国人的社会与他们所研究的南太平洋或非洲小社会有着很大不同(这些人类学家因此对泛化持谨慎态度),但是他们依旧保留了某些专业取向。

Geoffrey Gorer (1905-85)。 |

Geoffrey Gorer、Weston La Barre 和 Ruth Benedict 的研究都与日本有关,他们的研究脱颖而出。Gorer 1942 年 3 月[48]的开创性分析从三个方面了解了日本人的成长经历,并对日本的政治和军事得出了意义深远的结论。

首先,他认为"激烈的厕所训练"是价值体系的基础。因此日本人缺乏道德绝对性意识,他们不太关心对与错,只想着在正确的时间做正确的事情。他的分析还解释了"日本人生活中普遍存在的温和......以及日本人在战争中压倒性的暴行和施虐狂。"这令日本人专注于仪式,鼓励强迫行为甚至神经官能症;这反过来解释了日本社会的不平衡本质。此外,由于执迷引发了侵略,日本人偶尔需要通过海外冒险来发泄他们的危险冲动。

其次,Gorer 认为(在日本社会中)儿子服从父亲,但却支配母亲。这种记忆导致日本统治者视其他国家为男性或女性;他们尊敬前者,鄙视后者。Gorer 实际上把日本人对马尼拉的洗劫比作一个"愤怒的男孩",他想要"破坏他母亲的发型,折断她珍贵的发夹"。

第三,他在日本人嘲笑孩子的习惯中解读到了重大意义,日本人这么做是为了让孩子们循规蹈矩。"除非了解整个环境并尽可能地对整个环境进行控制",否则日本人就会觉得面临危险。从这一点来看,日本只是短时间飞跃至世界统治地位。"除非日本天皇统治整个地球,否则日本人永远不会有安全感,就像他们一些更夸夸其谈的军事发言人所提议的那样。"

Gorer 从儿童到成人、从家庭到政治领域令人震惊的跳跃式发言激发了大量的文学作品的出现。

La Barre 认为,训练儿童上厕所时使用的"严厉或残忍"手段令日本人"可能成为世界民族博物馆中强迫性最强的群体"。事实上,日本人的整体性格"是在反抗和反应的"高要求训练过程中形成的,这种训练伴随着"带有文化色彩的括约肌调节"。具体而言,强调"面子"导致日本人以一种秘密的方式进行侵略;这或许可以解释日本在珍珠港的行为。两性关系对国际政治也有直接的影响,因为"在日本,就像在德国一样,男性对女性的持续且轻而易举的野蛮统治直接影响了他们对待弱者的态度,因此他们是'低人一等'的民族。"La Barre 甚至认为,"美国人亏欠日本人,要以极大的力度、坚定的目标和彻底的态度来改变日本的社会制度。"[49]

Ruth Benedict 的著作 The Chrysanthemum and the Sword (1946) 封面。 |

Benedict 在她的 Chrysanthemum and the Sword 一书中淡化了 Gorer 和 La Barre 对育儿做法和弗洛伊德肛门情色理论的强调,这本书是最令人印象深刻且持久的远程实地研究。她揭露了日本人通过严格的上厕所训练和羞耻文化形成的性格,这种文化令日本成为了个人过分干净、礼貌和谄媚的国家。不过,她也看到了家庭和国家之间已经形成的联系;例如,尊重父亲的态度"成为了整个日本社会的一种模式。"[50]

第二次世界大战——政策建议

这些分析引起了人们的共鸣,因此被广泛(且粗略地)传播开来。1944 年为 Douglas MacArthur 将军编制的一份报告认为,日本人的矮小体格是他们实施侵略的原因:"无论从哪种意义上来说,日本人都很矮小。一些观察家声称,如果日本人再高三英寸,珍珠港事件就不会发生了。"[51]MacArthur 本人将日本的民族心态描述为"12岁"[52],并宣称他在日本的目标是"重塑民族和个人性格"。[53]

除了一项主要意外之外,从这一分析中得出的政策建议结果并不理想。特别是,民族性格专家们预测,如果日本和德国在第二次世界大战后要吸收民主主义,则必须经历深刻的转变。人类学家 Douglas G. Haring 在 1946 年写日本时表示,民主"不能在一个内心深处与民主传统背道而驰的民族中通过法令来创造"。只有从襁褓时期就改变社交经验模式,社会才能进行永久的改革,要么走向民主,要么走向专制。"[54]遗憾的是,在 Haring 写这几行字的时候,MacArthur 通过命令将民主成功强加给了日本,而且他并未干涉日本的育儿做法。

英国杂志《自然》得出了关于德国的悲观结论,1941 年在该杂志上发表的社论表示,因为"没有几代[德国]儿童是在成年人中流行民主合作理想的时期长大的",战后的德国不太可能改变其在战争时期的恐怖。[55]Morris Ginsberg 对此表示赞同,他在 1942 年写道,对权威的需求深深植根于德国人的生活中,上下级的关系遍布所有活动领域。因此,在领导德国人放弃以权威和等级服从为基础的秩序形式之前,有必要进行关于其他组织形式的长期教育。[56]

Richard Brickner 在 1943 年做出的关于德国民族性格的诊断,导致他在战后对德国采取了严厉的措施,比如允许夫妇结婚的条件是他们同意政府抚养其子女。[57]战争结束后,美国军事政府的开端人物 Bertram Schaffner 参加纽伦堡审判和消灭纳粹化时,甚至担心反纳粹的德国人"并不知道德国的个人和家庭生活因素造成了他们民族行为中的专制、不宽容、不信任、侵略性和僵化。"他提倡长时间的职业生涯,不仅要求思想和制度改革,还要求彻底改善"人际关系和家庭生活"。[58]

但是,事实上德国人在变得民主之前并不需要"长期的教育"或政府抚养他们的孩子;仅在纳粹政权倒台四年后,他们就成功举行了德国联邦议院 (Bundestag) 选举。

社会科学家确实提出了一项效果很好的基于民族性格的政策建议。按照 John Dower 的说法,他们呼吁盟军"不要攻击天皇和帝国制度,这是日本文化的完美象征"。但是,即使在这种情况下,Dower 也发现学者们的论点"对盟军战争政策的制定影响微乎其微",这在一定程度上削弱了此类论点的重要性。[59]简而言之,头脑冷静的政府雇员做出了优秀的决策,完全不受社会科学家错误分析的影响。

第二次世界大战后——批判

起初,即使是对 Gorer-La Barre-Benedict 分析持批评态度的人也倾向于接受他们的一般方法。人类学家 John F. Embree 对细节吹毛求疵[60],尽管心理学家 Fred N. Kerlinger 毫不留情地批评它们("站不住脚"、"严重错误和偏见"),但也认为"他们的工作中有很多优点。"[61]但战争结束后不久,简化的二战时期研究,或 Clyde Kluckhohn 所谓的"Scott Tissue 的历史解读"[62]开始遭到质疑、否定,有时还被人嘲笑。

Embree 在 1945 年指出,日本人在两个世纪的和平时期里使用了与上厕所训练大致相同的技术。[63]反犹主义者和共产主义同情者 Hamilton Fyfe 在 1946 年写了一整本书来证明"民族性格是一种幻觉,一种对全世界造成巨大伤害的幻觉。"[64]Haring 在 1947 年写道:"民族性格为感伤主义者、煽动家和珍品收藏家们提供了一个愉快的狩猎场。科学调查早该进行了。"[65]某家日本刊物在 1949 年刊登了关于"The Chrysanthemum and the Sword 提出的问题 (Problems Raised by The Chrysanthemum and the Sword)"的五篇文章。

1951 年出现了评论热潮:俄罗斯问题专家 Bertram Wolfe 嘲笑那些强调育儿作用的人:"在你还没来得及解开孩子的襁褓或给他们换尿布的时候,他们已经能告诉 MacArthur 如何管理日本,告诉杜鲁门如何处理俄罗斯问题,告诉[盟军占领德国的管理者 John] McCloy 如何处理德国思想和制度上的所有问题。"[66]心理学家 Maurice Farber 将战时工作斥为"源自一种印象派的、本质上随意的方法论"。[67]人类学家 Ralph Linton 认为:"最近的研究与 Tocqueville 或 Charles Dickens 的著作一样,在科学准确性方面几乎毫无要求"[68],而 Haring 则认为这些研究"近乎幻想"[69]。社会学家 Morroe Berger 提出预警:"人类学家、社会学家和心理学家......必须学会避免简单地将个人行为和民族行为进行类比。"[70]

两年后,人类学家 David Mandelbaum 表示,民族性格研究"依旧处于起步阶段,也许还处于摸索阶段。"[71]历史学家 David Potter 在 1954 年观察认为:"[民族性格]的概念即使没有完全遭到质疑,也已经阴影重重。"[72]纳粹行动的可怕阴影进一步败坏了民族性格的概念,促使记者 Milton Mayer 在 1955 年出版的一本颇具影响力的书中指出,"尽管纳粹曾说过民族性格是存在的,但民族性格确实存在。"[73]1960 年代,情况变得更加糟糕,当时几乎没有女性、黑人和其他少数群体参与到民族性格的讨论中,这让很多人感到被冒犯。之后 E. Adamson Hoebel 在 1967 年观察认为,民族性格对人类学家而言已经"毫无滋味",大多数人类学家认为民族性格研究是"一个枯萎且没有希望的领域"。[74]

其他人则认为这个概念毫无用处。日本问题专家 Ezra F. Vogel 在 1979 年表示,必须摒弃民族性格方法来解读日本:"日本的成功与传统的性格特征关系并不密切,而是与特定组织结构、政策方案和有意识的规划有着更为密切的联系。"[75]1980 年,人类学家 Peter T. Suzuki[76] 揭露了 La Barre 1945 年在犹他州某个集中营里进行的日本民族性格研究在研究方法上的粗陋和结论的肤浅。[77]同样是在 1980 年,历史学家 Richard Minear 总结表示:"关于民族性格的言论本质上非常危险。"[78]在一本关于民族性格的书中,心理学家 Dean Peabody 就这个话题写道:"在思想史上,很少有这么多糟糕论证是以如此少的相关证据作为依据。"[79]社会心理学家 Hiroshi Minami 在 1988 年批评说 Benedict 写的书"过于静态和缺少历史相关性,无法捕捉日本社会心理学发展的真实动态"。[80]

在 2001 年出版的一本关于美国民族性格的书中,荣格学派的分析师 Michael Gellert 承认:"民族性格的概念是思想史上最模糊、最神秘的概念之一。"[81]2006 年,Robert R. McCrae 和 Antonio Terracciano 回顾了 51 个国家的性格概况,并得出结论:"关于民族性格的看法是毫无根据的刻板印象。"[82]2013年 Psychology Dictionary 关于"民族性格"的词条将其定义为"主要由一些很少准确的刻板印象构成。"[83]2016 年,胡佛研究所 (Hoover Institution) 的 Charles Hill 对民族性格研究不屑一顾,指出它"一度被认为是基本研究",但现在,作为话题,民族性格"隐藏在令人反感的冷漠和傲慢的不被许可之间"。[84]

第二次世界大战后——研究

尽管受到了一连串的批评,但"对民族性格的研究是二战后思想史的中心特征。这是一个涉及社会科学所有分支的项目:历史、心理学、社会学、人类学、经济学和政治学。"[85]1951 年,Berger 仍然对"关于民族性格的令人敬畏的科学的发展"抱有希望。[86]1945 年至 1955 年期间,人类学家陆续出版了关于美国人[87]、巴西人[88]、中国人[89]、英国人[90]、德国人[91]和俄罗斯人[92]等民族性格的书籍。

这些作品满足了各种各样的需求:区分民族性格和民族刻板印象[93]、制定德国和日本的占领政策,以及制定军事政策和战略。[94]精神分析学家们继续对国家整体进行分析。因此,Henry V. Dicks 在 1950 年认为典型的德国人具有"矛盾的、强迫性的性格结构,强调顺从/支配的一致性,对于责任美德、自我的'控制'有着强烈的反向性力投付,尤其得到被重新投射的超我符号的支持。"[95]直到 1967 年,美国政治与社会科学学院 (American Academy of Political and Social Science) 在 Annals 中还专门出了一期由杰出的社会学家 Don Martindale 编辑的《社会科学视角下的民族性格》(National Character in the Perspective of the Social Sciences).

1967 年,美国政治与社会科学学院 (American Academy of Political and Social Science) 在 Annals 中专门出了《社会科学视角下的民族性格》(National Character in the Perspective of the Social Sciences)。 |

1985 年,Peabody 调查了六个国家(包括内群体和外群体)关于民族性格的看法,并在这个过程中发现每个国家的特点都令人印象深刻。[96]《纽约时报》在 1990 年刊登了一篇题为《我为什么害怕德国人》("Why I Fear the Germans")的文章,该文章指出,与丹麦或意大利相比,德国父母对孩子的攻击性更强,儿童之间的攻击性行为也更多。[97]1997 年,社会学家 Alex Inkeles 收集了他的论文,进行了实地调查,并以德国、俄罗斯和美国为重点得出结论:(民族性格研究)还有很多工作要做。[98]关于美国人[99]、中国人[100]、英国人[101]、印度人[102]、和东欧人[103]民族性格的书籍,以及关于比较民族性格发展[104]和焦虑程度[105]的书籍,在 21 世纪都出现了,尽管这些书籍内容更偏向追溯而不是描述。

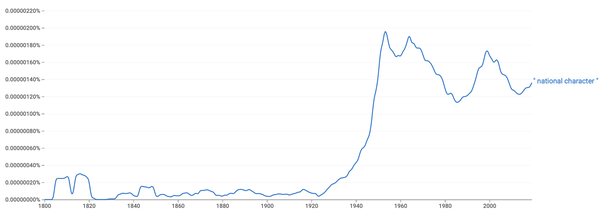

争论仍在继续,人们的兴趣也依旧浓厚。JSTOR 是一个拥有近 2000 种学术期刊和一些其他资料的数字图书馆,它列出了超过 42000 篇包含"民族性格"一词的文章。[106]International Encyclopedia of the Social Sciences 中关于民族性格的词条浏览次数已超过 250 万。[107]记录单词或短语在书籍中出现百分比的 Google Ngram 显示,1800 年到 1925 年,民族性格一词出现率较低,然后在1955-1965 年,这个单词的出现率达到 10 倍峰值,随后小幅下降。[108]

Google's Ngram 测量了单词或术语每年在书中出现的频率。注意第二次世界大战期间的急剧增长以及自那以后的唯一一次小幅下降。 |

如今关于民族性格的讨论保留了许多早期研究的细节:虽然异想天开的理论很大程度上已经消失不见,高深的知识分子很久以前就退出了,而且研究只是狭隘的学术性质,但它仍然与那些传统存在着广泛的关联。人类学家 Sujay Rao Mandavilli 在回顾作品 "National Character School" 时得出结论,它在社会学和人类文化学上留下了一个"不可磨灭的印记"。[109]

结论:历史需要

如何看待二十世纪中期将民族性格变成客观分析话题的伟大实验?才华横溢的学者们提出了独到且引人入胜的见解,明确阐述自己的意见。[110]遗憾的是,社会科学家们在很大程度上忽视了一个关键的维度:历史。历史的这种缺席大大削弱了他们工作的效用。

简而言之,一成不变的民族性格无法解释随着时间发生的变化。即使人们接受日本和俄罗斯的育儿理论,这些理论也无法解释他们的政权在某个时期的侵略行为。用 Farber 的话来说:"从本质上讲,反历史的方法是不可能给我们打开历史大门的钥匙的。"[111]过分自信的社会科学家们忽略了这一规律,他们试图在不参考历史的情况下解释历史的发展。在他们最荒谬的解读形式中,知道如厕训练的做法就会排除对日本历史的理解,而给婴儿包上襁褓则意味着忽视俄罗斯的演变。社会结构取代了其他所有因素,包括个人人格、官僚内部斗争、政治意识形态、宗教情感和经济利益。

"人类学家挥动魔杖,"Minear 写道:"历史现实就消失了,而心理文化分析依旧存在。"他在专注于努力理解日本人的行动的同时继续表示:

战时的研究人员是人类学家,而不是历史学家,但他们自信地回答大多数历史学家都会回避的问题。......战时研究日本民族性格的学者都是很差劲的历史学家。他们对自己工作的历史背景和试图从中抽象化日本民族性格的历史背景并不敏感。更重要的是,他们大多数将关于日本民族性格的分析看作是对日本历史的解释,对日本侵略中国的原因、攻击美国的原因等问题的回答。......他们看到了日本民族性格和日本外交政策之间的直接联系,这种联系令他们无需再去研究 1930 年代的真实历史背景。

Minear 在特别提及 Benedict 的著作 Chrysanthemum and the Sword 后继续表示:"如果战争的原因是帝国主义或经济而不是文化呢?Benedict 对于这些可能性均未认真加以考虑。最终,她对日本人性格的描写在内容上带有浓厚的历史色彩,成了对历史的性格解释。......因此 Benedict 的分析令日本人的行为与其历史背景孤立了。"[112]

"社会科学家"的概念暗示着我们可能像研究变形虫或小行星那样来研究人类。从学术角度短暂但激烈地侵入民族性格的黑暗世界让我们知道,科学和"无历史"[113]的方法在应用于人类时,存在着严重的局限性。和以往一样,历史提供了必要的研究方法。用 Jacques Barzun 的话来说:"表达对一个民族的解释的必要形式是历史。不要形容!告诉我们发生了什么事,谁在那里,谁说了什么。"[114]

一些社会科学家确实承认了他们的错误。早在 1944 年,心理学家 Otto Klineberg 就曾悲哀地承认,对历史的研究"是全面了解(民族性格)的绝对先决条件。没有了历史研究,我们就会接二连三地犯错。"[115]1953 年,人类学家 Haring 承认,必须从历史发展的角度来看待日本的民族性格,因此他含蓄地撤回了他早期的著作(特别是 1946 年的那篇文章 "Aspects of Personal Character in Japan")。[116]

社会科学家曾经严肃地回归关于这个话题的讨论,正如社会学家 Don Martindal指出的那样,他们有"丰富的概念遗产和关于民族性格的观察可用"[117],他们应该从伟大但却失败了的民族性格研究中吸取经验教训,在未来的研究中以历史为中心。

如果他们这么做了,他们就会发现自己找到了好伙伴。历史学家 David Potter报告表示:"在最著名的美国历史作家中,几乎人人都会偶尔或经常,或明确或含蓄地援引关于美国民族性格的想法。"Potter 指出,一般对于民族主义历史学家来说,"民族性格的概念成为了......占主导地位的历史假设,这个假设贯穿于他们所有材料研究中,"但他承认,这些历史学家几乎均未阐明这个概念。[118]实际上,他是少有的将民族性格研究纳入其关于美国人性格的研究著作的历史学家;在复杂的历史回顾中,他发现历史的关键不在于通常的个人主义或顺从,而在于对平等的单一承诺。[119]

因此,对民族性格进行合理探究的基础确实存在。

Daniel Pipes 是中东论坛 (Middle East Forum) 主席和Campus Watch 创始人:DanielPipes.org、@DanielPipes、daniel.pipes@gmail.com。他拥有哈佛大学历史学学士和博士学位。他为 Academic Questions 撰写的最新文章 "The Wreckage of Endowed Chairs" 刊登在 AQ 2021 年秋季刊上。